秋收时节,位于甘南县东阳镇的东发村一派绿色葱茏、生机盎然的喜人景象。漫步村间小路,微风拂面,绿油油的稻苗在风中摇曳生姿,道路两边的柳树舒展着轻软的枝条,牛羊结伴悠闲漫步吃草,与舒适雅致的农家新居、设施齐全的文化广场共同勾勒出一幅宜居宜业的和美画卷。

而十年前,这里却是另一番模样:道路坑洼,村庄黯淡,人心涣散。改变,始于2015年那个秋天,始于一群从东农走来的人。他们以十年时光,在这片黑土地上写下了一个了不起的故事……

东发村新老村部对比图

“5分钟,做了一个重要的决定”

2015年,习近平总书记提出向软弱涣散村和贫困村党组织选派第一书记,选派工作在全国部署推动,第一书记从文件走向了广袤乡村。作为农业大省的农业高校,服务“三农”是东农一直坚守的初心。学校党委深刻认识到,选派第一书记驻村,政治素质好是首要条件。

9月的一天,王伟峰接到组织部的电话,就选派驻村第一书记征求他的个人意见。对于从小在城市长大的王伟峰,接到通知时,他的第一反应是,有机会投身到国家脱贫攻坚的伟大事业中是一件非常光荣的事,但离开熟悉的工作岗位和家庭,他心中也有顾虑。在与家人商量之后,王伟峰还是义无反顾地接下了驻村帮扶这份沉甸甸的托付。

初到东发村,王伟峰被东发村的贫困落后状态深深震撼,村里的屯间道路是坑洼的砂石路,稍大些的车辆根本无法驶入,每当进入雨季更是严重影响村民出行,修路成为了村民最期盼的事情。改善村屯道路,是王伟峰来到东发村想做的第一件事。他带领村“两委”班子多次往返于县里、镇里进行沟通、协调、争取,经过立项申报,最终东发村被甘南县列为2016年整村推进帮扶对象,批复项目资金200万元用于屯间道路硬化。一屯屯长张家军高兴地说“多少年都不敢想的事,就要成真了,大家心里都敞亮了,村里人干活也有劲了!”

从东发村到哈尔滨需要5个小时左右的车程。为了尽快熟悉岗位、改变村貌,王伟峰周末也很少回家,他说:“脱贫攻坚就是和时间赛跑”,走访贫苦户已然成为他周末生活的主旋律。那时,驻村第一书记住在镇里的招待所,从招待所到村部还有10公里,有的时候在村里忙到很晚,他就住在村民家里,正是这样的朝夕相处,让他很快跟村民打成了一片。一年的时间里,他潜心研究东发村发展,协调学校专家组到村考察,精准制定发展策略,组织编制了《齐齐哈尔市甘南县东阳镇东发村总体规划》(2016 - 2030),昔日的小村庄开始焕发出了生机……

“如果可以,我想跟东发村‘续约’”

2016年,熟悉农业科技工作的李其林成为东发村新一任驻村第一书记。来到东发村,除了要适应艰苦的环境,还需要尽快投入帮扶工作。李其林始终坚信,只有深入农民日常生产生活,才能了解他们、熟悉他们、走近他们。

为了方便开展工作,他每天就住在村部,天一亮就扎到村民家,挨家挨户走访,一边帮着干农活,一边拉家常。晚上回去后,整理白天了解到的信息。3个月,他走坏了2双布鞋。“我就纳闷了,其林怎么精力那么充沛呢,每次见到他,都跟打了鸡血一样,就没听他说过一声累。”村支书孔德友打趣地说。其实,支撑驻村干部的就是心头的那一份责任,正是看到了村里这么多的贫困现状,才有了强大的动力和坚定的信念。

李其林发现村里大豆长势不错,但种植面积小、农户积极性不高,他邀请当时的农学院教授陈庆山来到村里为村民讲授东农豆253的种植技术,积极推动农学院在东发村开展示范推广工作。他在县里争取经费为数十户农户购买合计面积500亩的豆种、肥料和农药,配套学校的免耕覆秸种植机械和栽培技术,农户不承担任何费用,种植收入全部归农户所有,村民们从此开启了高产优质的大豆种植新体验。了解到水稻育秧棚能大幅提升育秧质量和速度,李其林向县里争取资金,为村里修建了5个水稻育秧棚。由于育秧棚每年有效利用期只有4个月,其余8个月时间基本上都是闲置,李其林便想到了在育秧棚里种木耳这个大棚“副业”,为农户增收又找到了一条新路子。

望着窗外每到夜晚便漆黑一片的村庄,李其林的心情很焦急。东发村大部分道路都缺乏照明设施,多年来,村民们都是“摸黑”出行,非常不方便,也存在安全隐患。当时,甘南县正在开展“一事一议”财政奖补工作,他便着手开始准备向县里申报“一事一议”项目,希望用于建设东发村的太阳能路灯。经过不懈努力,路灯项目获批,50盏太阳能路灯点亮了东发村的夜晚。同时,他还为村里修建了第一个村民活动文化广场,热热闹闹的小广场成了村民们的休闲好去处。

李其林驻村第一书记任期即将结束之际,按照省委要求,学校将成立驻村工作队,他主动申请加入工作队,继续留在东发村工作。就这样,学校选派朱志猛接任第一书记兼工作队队长,李其林与宁方勇为队员,组成了东北农业大学驻东发村第一届驻村工作队。

“驻村1246天,帮扶1246户”

2017年5月,黑龙江省开展脱贫攻坚“回头看”工作,驻村工作队需要与村“两委”重新开展精准识别贫困户。东发村共有户籍人口1246户3408人,此前贫困发生率高达13.44%,是“七多”难点村。

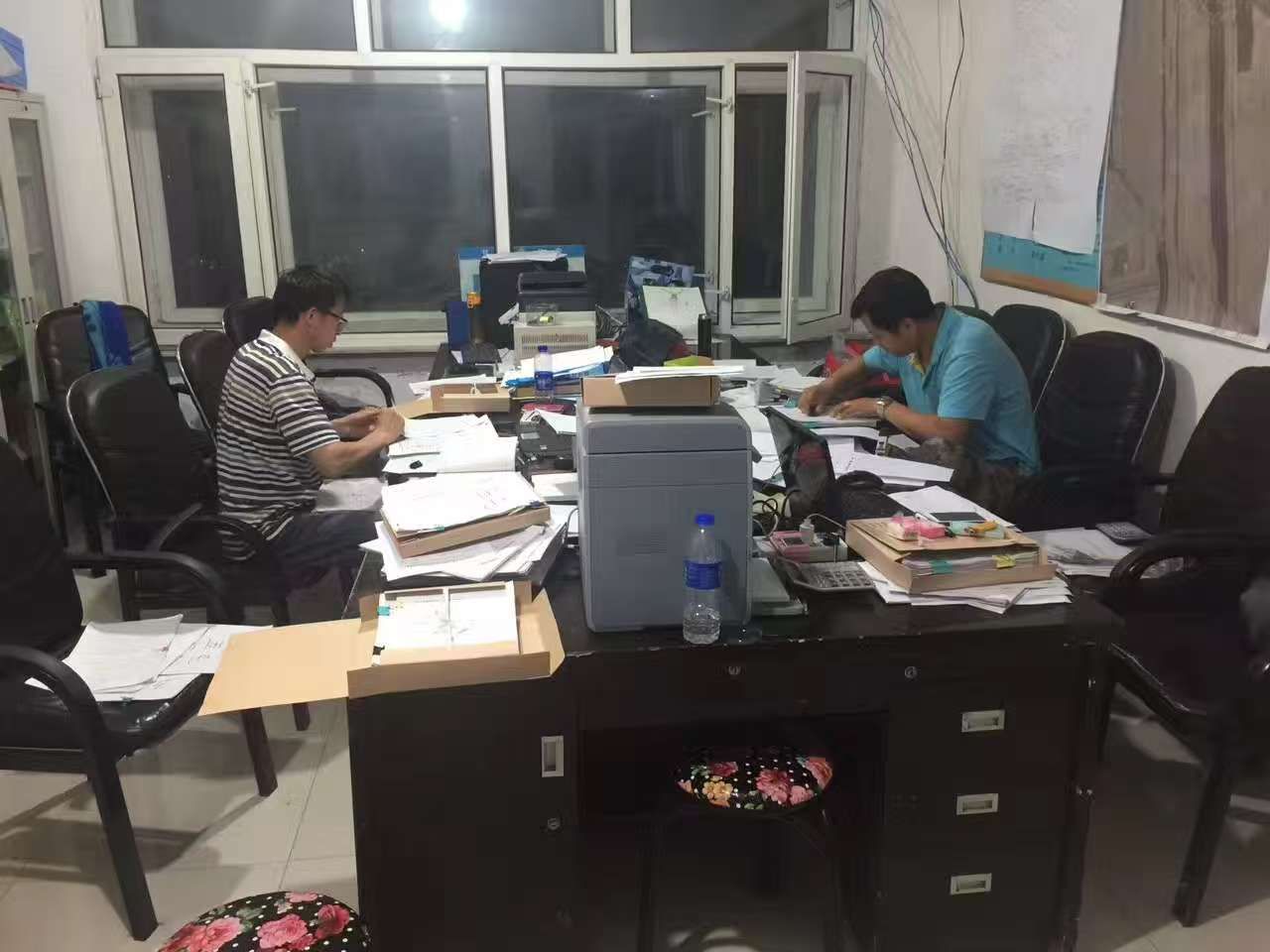

到村的第二天,朱志猛便带领李其林和宁方勇开始“走户”,白天入户走访、宣传政策、开展调研,晚上核实情况、梳理数据、测算收入。按照“够条件一个不落、不够条件一个不留”的原则,夜以继日地连续奋战了一个多月,将东发村贫困户基本情况一一梳理清晰,加上年底新纳入的贫困户,一共精准识别国标贫困户106户202人。按照上级要求,新识别的贫困户需要重新建立档案,完善了“一册五卡四账”内容,工作队高质量完成了精准扶贫手册200多份及各类扶贫资料上千份的整理撰写。经过一年多的一系列帮扶措施,2018 年 6 月,东发村以“零错退、零漏评,满意度 100%”的成绩通过国家第三方评估验收,成功脱贫退出。

朱志猛常说:“把贫困群众当家人,把普通群众当亲人,就没有做不好的事情。”三年半的时间,驻村工作队累计争取各级各类项目资金1800余万元,用于改善东发村的基础设施和发展致富产业:修建了水泥硬化路,安装了自来水,新建了光伏发电站……工作队十分注重通过产业扶贫来带动贫困群众脱贫致富,帮助东发村注册成立了甘南县东发亲民食品有限责任公司,实施“水稻良种繁育基地示范项目”等致富产业项目7个,为东发村的脱贫致富奠定了坚实的产业基石。

“朱队长带着其林和方勇在的时候,是东发村最艰难的时候。他们仨忙起来,饭都顾不上吃,面条煮好了,放坨了放凉了,才着急忙慌扒拉一口又接着干活,大家伙儿看在眼里,疼在心里。那时候,村里经常停电,用的还是电井水,一停电也就没水了,赶上要刷碗时候没水,他们就把碗放窗台上,接雨水刷碗……”村里的妇女主任孔庆娟回忆起过去的情景,眼里满是泪花。

2019年5月,崔伟涛、付鹏威轮换加入。8月,东发村受强降水及上游泄洪影响遭遇特大洪水。危急时刻,朱志猛、崔伟涛、付鹏威不顾个人安危,第一时间组织广大村民一同扛沙袋、打桩固基,跳入齐腰深的洪水中,在风雨中筑起一道坚固的“安全堤坝”。经3个昼夜的连续奋战,北河大堤保住了,避免了东发村及东阳镇成千上万村民的疏散撤离。村会计程敬春谈及当时,仍心有余悸,“那个时候啊,可危险了,踩着固堤的沙袋,水都到腰深了,想站稳都不容易呀,人随时可能被洪水冲走。看到他们在前面冲锋陷阵,老百姓都感动了,都抢着上前去帮忙。”自此以后,工作队“特别能吃苦、特别能战斗、特别能奉献”的印象更加深入人心。

“我在东发村驻村1246天,正好村里1246 户人家,虽然只是数字上的巧合,但这是我和东发村的缘分。那个时候,家里的女儿总问我什么时候能回家,我告诉她,平均每天帮扶1家,帮扶完,爸爸就能安心回家了。”朱志猛笑着说道。

2020年10月,朱志猛返校工作。崔伟涛接任队长,与付鹏威和刘方共同开展驻村工作。工作队从肇源县百果园公司引进“南果北移”技术,组织农户利用闲置育秧棚种植苹果和毛桃720株,进一步推动庭院种植经济,在东发村,南方水果实现了“北上安家”,托起了农民的“致富梦”。

2021年2月,在全国脱贫攻坚总结表彰大会上,习近平总书记庄严宣告:我国脱贫攻坚战取得了全面胜利!同年5月,经过历届驻村第一书记、驻村工作队的接续奋斗,东发村党支部荣获“甘南县先进基层党组织”,学校驻东发村工作队和新农村发展研究院同时荣获“黑龙江省脱贫攻坚先进集体”荣誉称号。

“一切努力,只为乡亲过上好日子”

2021年 6 月,以张索坤为队长、刘方和金靖博为队员的驻村工作队开始驻村工作。此时,工作重心已开始转向全面推进乡村振兴。

刚到村里时,张索坤感到了不小的压力,但一个朴素的念头支撑着他:“我们得实实在在地为东发村做点什么,让村里人把日子过好。”带着这个想法,他带领刘方和金靖博为村里做了一件“大事”。每年的雨季,东发村因地势低洼常发内涝,农作物损失严重。见到眼前的场景,张索坤和两名队员心急如焚,他们对东发村八个自然屯周围堤坝、河渠、农田开展实地踏查,请教农户、专家并分析研判后,他们想到了一条治涝的“良方”——对东发村耕地进行科学化改造,实施高标准农田建设。经与村“两委”沟通、邀请相关同志现场办公,在甘南县农业农村局和东阳镇政府支持下,确立了以东发村为主体、辐射周边村屯的项目方案。2022 年 9 月,总建设面积 5.7 万亩、投资近 7000 万元的国家高标准农田建设项目动工,当年东发村粮食产量达历史最高,平均每亩增产30%。

步入东发村村民的庭院深处,各具特色的景致映入眼帘,一排排挺拔而立的玉米是其中一道亮丽的金色风景。鼎旺公司是甘南县一家以甜玉米加工为主营业务的企业。村里很多脱贫户靠种玉米为生,为了帮助他们持续增产增收,张索坤、刘方和金靖博便带着村民多次与企业负责人进行对接座谈,将种植“点”与加工“点”相连接,达成了订单式的玉米种植收购合作。为确保玉米穗大饱满,鼎旺公司提出种植时需适当加宽株间距,这一要求相较于村民以往的种植习惯有所不同。驻村工作队担心部分村民会坚持传统种植方法,便将一亩地大概需要多少种子精准测算出来并定量发放,有效避免了玉米产量和质量不稳定。2022年,村民通过与鼎旺公司合作庭院种植粘玉米项目118亩,每亩增收200元。因为驻村工作队细致的工作和精准的指导,2023年,村民主动种植粘玉米200多亩,甜玉米让村民尝到了“甜头”。

一直以来,东发村对化肥的使用需求大,农民种地成本高,对土地也造成一定伤害。张索坤、刘方和金靖博积极联系学校校友,为村民提供了生物菌肥。生物菌肥相对于普通化肥来说,能够起到培肥地力、改善土壤结构等作用。2022年,工作队在东发村推广生物菌肥2500多亩。农户葛覃习是生物菌肥的受益者之一,他使用生物菌肥的120亩水稻,节省了化肥20%、农药30%,亩均增产10%,共增收超3万元。渐渐地,生物菌肥的使用得到村民的普遍认可,2023年,东发村使用生物菌肥农田面积扩展到近4000亩。村里的扶贫专干董学迎说:“索坤他们几个来了之后,每天在一起研究的就是东发村的出路,有他们在,东发村是最有福气的村子。”

“100公里外,还有一位东农驻村干部”

和东发村一样有福气的村子还有远在100公里以外的太平村,这里也有一位东农的驻村干部在田间地头默默坚守。2020年9月,按照省委“六个一批”工作要求,学校选派李卡到甘南县中兴乡太平村任驻村第一书记。

一名驻村干部心里有多少牵挂?答案都在两年的时光里。最初的太平村和东发村一样,是软弱涣散村。“通过加强村党支部建设,振奋精神、谋划思路,以党支部为先锋队,带领全体村民投身乡村振兴战略,推进太平村发展,再造东北大寨!”来到太平村的那天起,李卡便把这句话作为了自己的工作目标。

李卡说道,“帮助建强基层党组织,驻村第一书记是第一责任人,农村基层党建工作要时刻放在心上、扛在肩上、抓在手上。”他规范了村党支部“三会一课”制度,认真组织召开支委会和党员大会,有效保障了党组织生活正常开展,他还联系学校筹措资金为村党支部更换会议桌、办公椅、打印机等办公用品,改善了村党支部工作学习环境,提振党支部精神面貌。李卡组建了太平村党员志愿服务队,以“服务太平村民、建设美丽乡村”为宗旨,开展垃圾清理、环境整治等义务劳动,引导党员干部在乡村振兴的最前沿担当使命、展现作为、体现价值。

驻村期间,李卡协调学校领导和专家到村调研20余次,为村域经济发展出谋划策,为太平村规划了以“山地林果为特色、小浆果为重点、中草药为辅助”的特色农业发展模式。先后到哈尔滨市、宁安市、林甸县和肇源县等地走访调研南果北移项目,建成了太平水库北村集中林地红树莓、鸡心果和中草药种植示范园区,推动村级集体经济收入实现更大突破。任期即将结束时,李卡顶着烈日挨家挨户走访,叮嘱卧床的老人要按时吃药,鼓励上学的孩子要好好读书,告诉村里人有事给他打电话……两年的时间,李卡完成了一名驻村第一书记的华丽转身,他的心里也装满了放不下的牵挂。

“口袋富了,脑袋也要富”

如今的东发村,有这样一处别致的景观:4亩的水塘里白鱼、鲟鱼正在畅游,不时泛起串串涟漪。一节节莲藕卧于泥中,朵朵莲花漂浮水面。不远处,以蔬菜种植槽巧妙拼成的“东农情”三字赫然入目,槽内空心菜、老山芹等各类蔬菜青翠芳香,长势极为喜人。“水产养殖、水生蔬菜,单拎出来都不稀奇,我们想做的是把水产养殖与水生蔬菜种植结合起来。”第四届驻村工作队队长盛一说道。鱼的粪便和饵料残渣经过分解、过滤后变为蔬菜的养分,蔬菜在充分吸收营养的同时,又将水进行了净化循环,这就是盛一、曹海峰、郭明军打造的东发村鱼菜共生项目示范区。如今,这里已成了村民的休闲打卡地和甘南县旅游线路精品站之一。二屯屯长姜桥说,“东发村的每一个变化,都有驻村工作队的影子。”

东发村有一对11岁双胞胎姐妹,在东阳镇小学五年级就读。双胞胎姐妹的父亲因脑出血导致半身瘫痪,失去了劳动能力,双胞胎母亲常年照顾丈夫无法外出打工。除了18亩土地收入,家庭没有其他经济来源,加之家中老人常年需要吃药治疗,日子过得很紧,姐妹们的教育和生活费用一直是这个家庭沉重的负担。驻村工作队探望姐妹后,一直积极探寻帮助她们解决困境的办法,工作队联系到南京广播电台主持人徐浩宇及其团队,团队了解情况后深受触动,决定每年资助双胞胎姐妹8000元,直至她们完成义务教育。作为高校教育工作者,在盛一、曹海峰、郭明军心中,扶“智”也是扶“志”,做好教育帮扶,就是点亮了乡村的未来。

“我们一定会跑好乡村振兴接力赛”

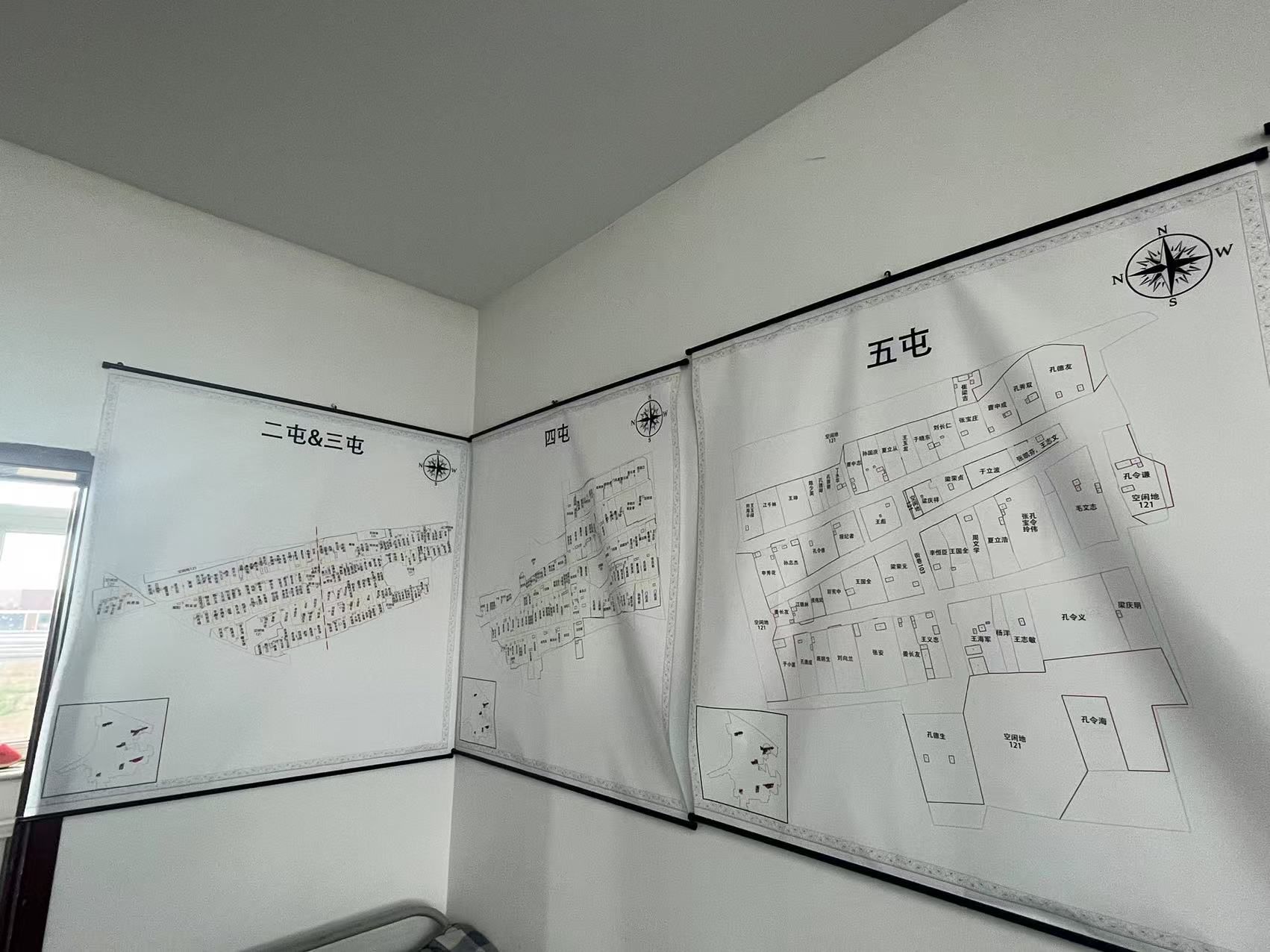

2025年8月,在新一届驻村工作队张李滨、王永峰和王小乐的办公室,墙面被东发村1-8屯的居民分布鸟瞰图装点得满满当当。为了摸清村民居住情况,全村1264户村民位置被等比例复刻到了8张图上。队长张李滨说,“2年的时间并不长,光有干劲儿不行,我们得马上行动起来。”到村仅3个月的时间里,他们就完成了首轮入户走访工作,对村篮球场完成了“微改造”,积极协调资源为村“两委”争取85寸电视一台,为年满65周岁以上村民提供全流程免费证件照拍摄及冲印服务……

新一批驻村干部已接过接力棒。办公室墙上的居民分布图,不仅是工作地图,更是一张张等待完成的“心愿图”,他们正在书写东发村下一个十年的故事。

十年,是一场跨越山海的接力,也是一次初心如磐的奔赴。从脱贫攻坚到乡村振兴,从砂石坎坷到大道通衢,从长夜漆黑到灯火明亮,从传统耕种到产业多元——东发村的蜕变,是一所大学对时代之问的深切回应:何谓农业高校的担当?何谓知识分子的家国情怀?答案,就镌刻在这片重焕生机的土地里,闪烁在乡亲们含笑的眼眸中,点亮在温暖如昼的路灯下,沉淀于每一粒饱满金黄的豆粒中。

时光不语,却见证所有付出;大地无声,却铭记每滴汗水。十年驻村路,是一群人与一片土地的双向奔赴。他们以智慧与坚守唤醒土地深处的生机,而村庄也在岁月流转中,悄然塑造着他们的品格。他们走过的,不只是一段帮扶岁月,更是一场精神的还乡。在这个丰收的季节,每一粒稻谷都是对大地的深情告白,而更多希望的种子,正在这片热土上悄然孕育,静待新生……

(报道/张尚男 图片来源:历任第一书记、驻村工作队 封面设计/钱振宁)