近日,我校资源与环境学院张颖教授团队张聪宇副教授在国际权威期刊《Trends in Biotechnology》(Cell Press,五年影响因子16.6)发表了题为《Towards gene editing and torrefaction pretreatment for biochar functionalization》的观点性论文(Opinion Article),论文链接https://doi.org/10.1016/j.tibtech.2025.07.030。

张聪宇副教授为第一作者,负责手稿的撰写与修改;其硕士研究生郝奎丰为第二作者,负责插图的绘制;张颖教授为通讯作者。本工作得到了黑龙江省揭榜挂帅项目(编号2022ZXJ05C02),以及黑龙江省土壤保护与修复重点实验室的资助。此外,中国博士后科学基金项目(编号2023MD744171)和东北农业大学高层次人才引进项目也对本论文的发表提供了支持。

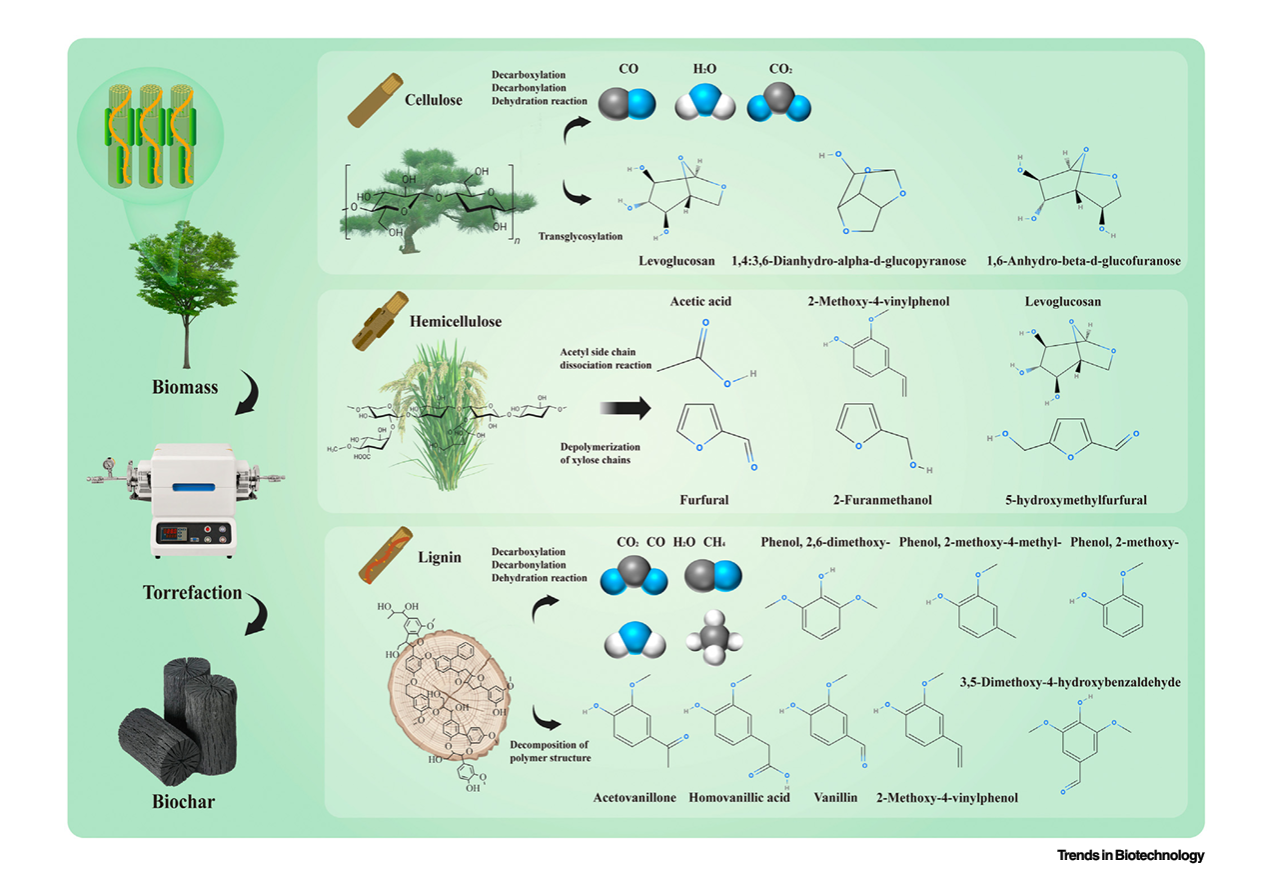

全球对可持续材料和碳中和技术的需求推动了生物炭的创新,生物炭是一种用于储能、污染修复和碳封存的富碳材料。通过结合前沿的基因编辑技术与创新的烘焙加热解两阶段处理工艺,可大规模制备高性能、多功能的生物炭,为应对能源存储、环境污染和气候变化等全球性挑战提供了强有力的解决方案。文章指出,传统的生物炭受限于其固有的导电性差、孔隙结构不理想等缺陷,而该研究通过基因编辑技术(如CRISPR/Cas9)精准调控木材原料的组分,有效降低木质素含量、提升纤维素比例,从而从根本上优化了原料的加工性能与碳汇能力。在此基础上,采用先烘焙后热解的两阶段热化学处理法,能够协同增效,制备出具有分级多孔结构和优异石墨化导电性的功能化生物炭。这种新型生物炭在作为超级电容器电极材料时展现出高容量特性,在水体污染物吸附和土壤重金属稳定化方面效率显著提升,并具备强大的碳封存潜力。研究结论强调,这种“生物技术”与“热化学转化技术”的深度融合,成功打破了传统生物炭生产的瓶颈,显著降低了对化石燃料的依赖和整个过程的碳排放,标志着生物炭材料从实验室走向工业化应用的关键突破,为推进循环生物经济和全球脱碳目标奠定了坚实的技术基础。

作者简介:

第一作者:张聪宇,男,1995年6月出生,工学博士,副教授,硕士研究生导师,资源与环境学院环境科学系教师,主要研究方向为生物质固废资源化与炭基肥制备及功能化应用。近五年以第一作者身份发表SCI论文26篇,其中包括Trends in Biotechnology、Journal of Cleaner Production、Bioresource Technology等期刊。目前担任国际期刊Green Energy and Fuel Research、Discover Industrial Chemistry and Materials编委,Carbon Research、EcoEnergy、Sustainable Carbon Materials等期刊青年编委、Separations、Molecules等期刊客座编辑。

通讯作者:张颖,教授,博士研究生导师,国家高层次学者特聘教授,国务院政府特殊津贴获得者。主要从事黑土障碍消减与地力提升工作,在PNAS、Trends in Biotechnology、Environmental Science & Technology、Applied Catalysis B-Environmental、Water Research等环境领域期刊共发表论文400余篇。兼任国际期刊Int J Agric & Biol. Eng、Carbon Res和Biochar编委,国际土壤学联合会第一分会副主席,科技部“黑土重点专项”-黑龙江省黑土地科技特派团团长,国家大豆产业技术体系岗位科学家。所带领的团队已成功获批农业部“农业科研杰出人才及其创新团队”及黑龙江省科技创新团队。主持国家重点研发项目等国家级和省部级项目30余项。

(供稿/资源与环境学院)