近日,我校农学院韩英鹏、李永光、赵雪团队在国际知名植物学期刊Plant Biotechnology Journal(中科院一区TOP,IF=11.2)上发表了题为”GmFER1, a soybean ferritin, enhances tolerance to salt stress and root rot disease and improves soybean yield”的研究论文,首次系统揭示了大豆铁蛋白基因GmFER1的多重生物学功能。研究发现,该基因不仅能够显著增强大豆对盐胁迫和根腐病的抗性,同时还能提高大豆产量和改善品质性状,这一突破性发现为大豆抗逆分子育种提供了新的基因资源和理论依据。

平衡植物生长与环境胁迫响应是所有植物面临的挑战。植物的胁迫响应可增强其对生物及非生物因素的抗性,但持续的应激反应代价高昂,可能阻碍植株生长及环境适应力。因此,植物必须在防御潜在逆境与避免损害生长适应性之间维持精妙平衡。本研究创新性地揭示了大豆铁蛋白基因GmFER1通过"铁离子-抗氧化-离子稳态"协同调控网络实现抗逆增产的多重功能:首次阐明GmFER1通过促进Fe³⁺积累增强SOD/CAT酶活性的抗氧化新机制;发现其通过调控GmSOS1介导的Na⁺外排提升耐盐性;创制了兼具抗盐、抗病和高产的GmFER1过表达材料;鉴定出优势单倍型Hap2及其地理分布特征,为分子设计育种提供了新靶点。该研究突破了传统抗逆基因功能单一的局限,为多性状协同改良提供了新思路。

GmFER1通过调控Fe稳态与光合效率协同提升大豆产量。研究揭示了GmFER1调控铁稳态的关键作用。过表达株系GmFER1-ox的地上部和根部铁含量分别提高35%和42%,且Fe³⁺含量显著增加。嫁接实验证实其功能具有根系特异性:在缺铁胁迫下,GmFER1-ox植株叶绿素损失减少30%,并维持较高地上部铁含量(较对照高25%)。结果表明GmFER1通过根系调控铁吸收与分配,显著增强植株耐缺铁能力。更重要的是,GmFER1过表达带来显著的农艺性状改良。与野生型(WT)相比,GmFER1-ox植株生物量显著增加,叶片更大。进一步分析表明,过表达植株中Rubisco酶活性明显增强,说明GmFER1可能通过提高CO₂同化效率促进生物量积累。成熟期表型观察发现,GmFER1-ox植株茎秆更粗壮、根系更发达且株高显著降低,但节间数无显著差异。农艺性状分析显示,过表达植株的单株荚数、粒数、分枝数、百粒重及单株产量均显著提高。品质分析表明,GmFER1过表达显著提升大豆含油量、大豆苷元及异黄酮含量。

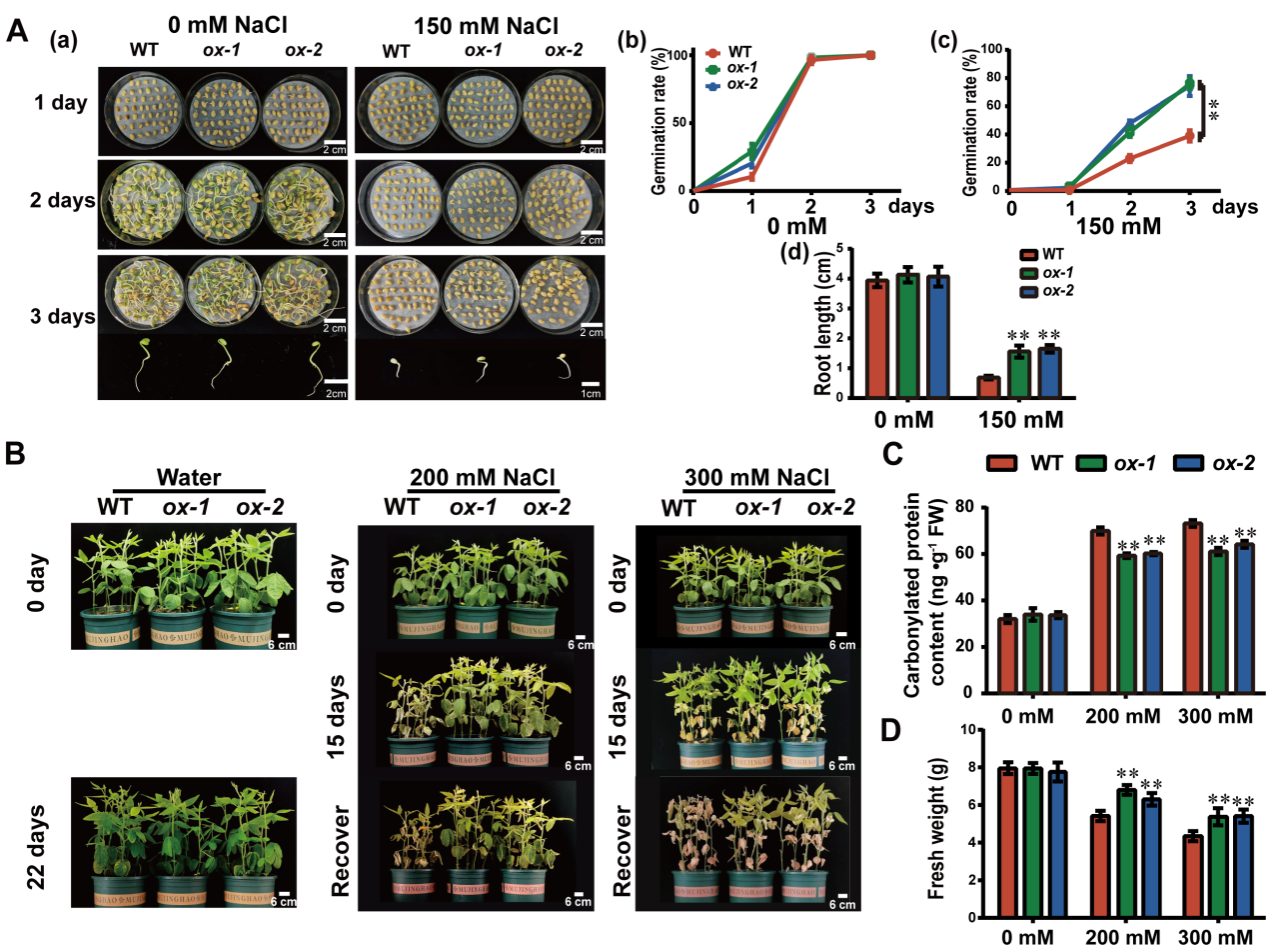

GmFER1通过协同调控氧化防御与离子稳态增强大豆耐盐性。GmFER1通过双重机制显著增强大豆耐盐性:在150-300 mM NaCl胁迫下,过表达株系发芽率提高35%,根长增加,叶片黄化程度降低50%以上。生理分析显示植株鲜重增加28%,光合效率(Fv/Fm)提升15%,膜脂过氧化(MDA)减少40%(图4C-G)。分子层面,GmFER1一方面激活抗氧化系统(H2O2降低60%,CAT/SOD活性提高2.1/1.8倍),另一方面上调Na⁺转运蛋白GmSOS1表达(3.5倍)促进离子外排,协同维持细胞稳态,证实其作为耐盐关键调控因子的作用。

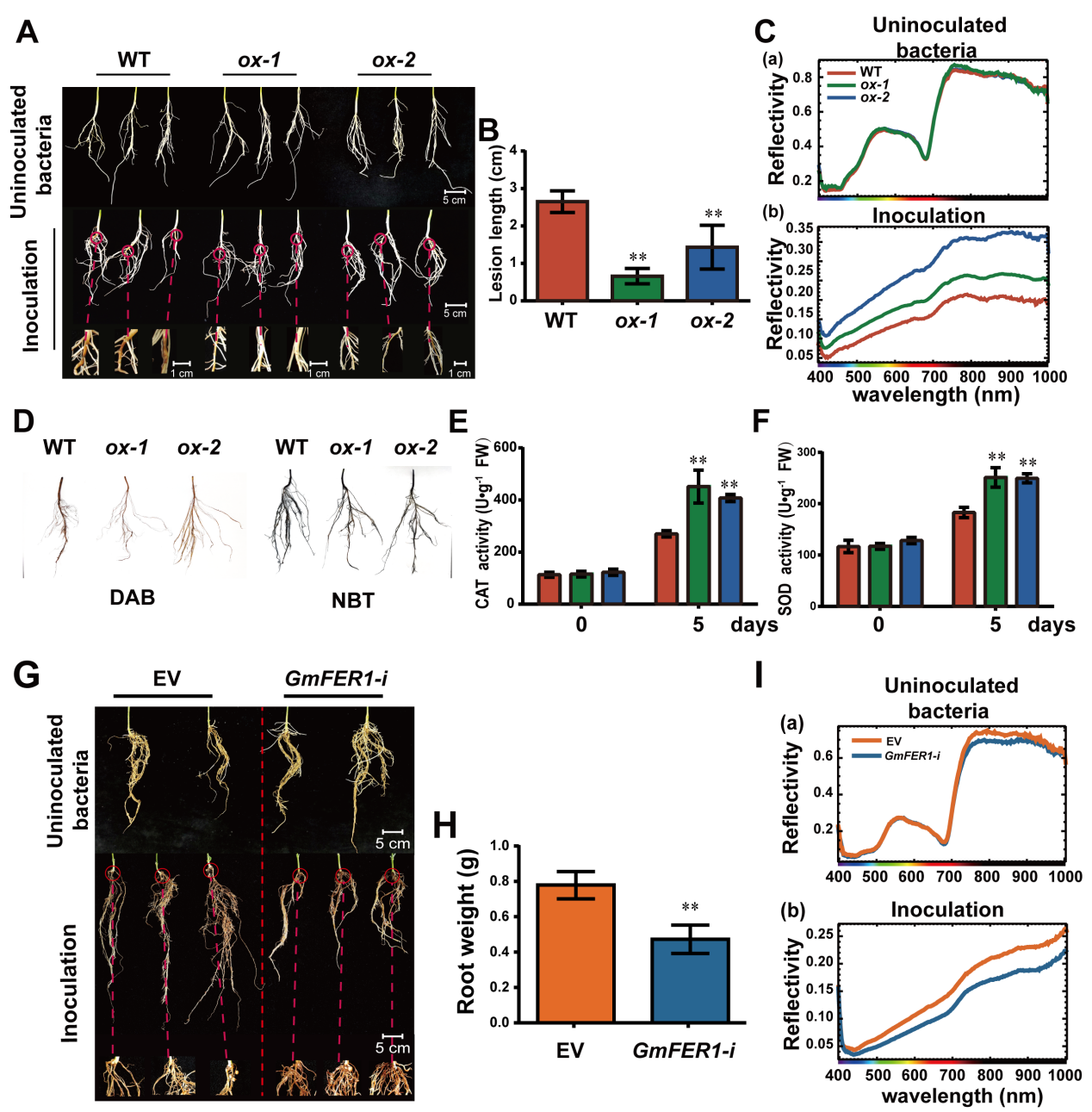

GmFER1通过铁依赖的活性氧清除机制增强大豆镰刀菌抗性。在铁充足条件下,GmFER1-ox植株接种病原菌后病斑长度减少62%,而铁缺乏时抗性消失。分子机制分析表明,GmFER1-ox植株H2O2含量降低,CAT/SOD活性分别提高2.3/1.9倍;相反,GmFER1-i株系病症加重,根系生物量减少37%。这些结果共同证实GmFER1通过增强ROS清除能力提高大豆对镰刀菌的抗性。

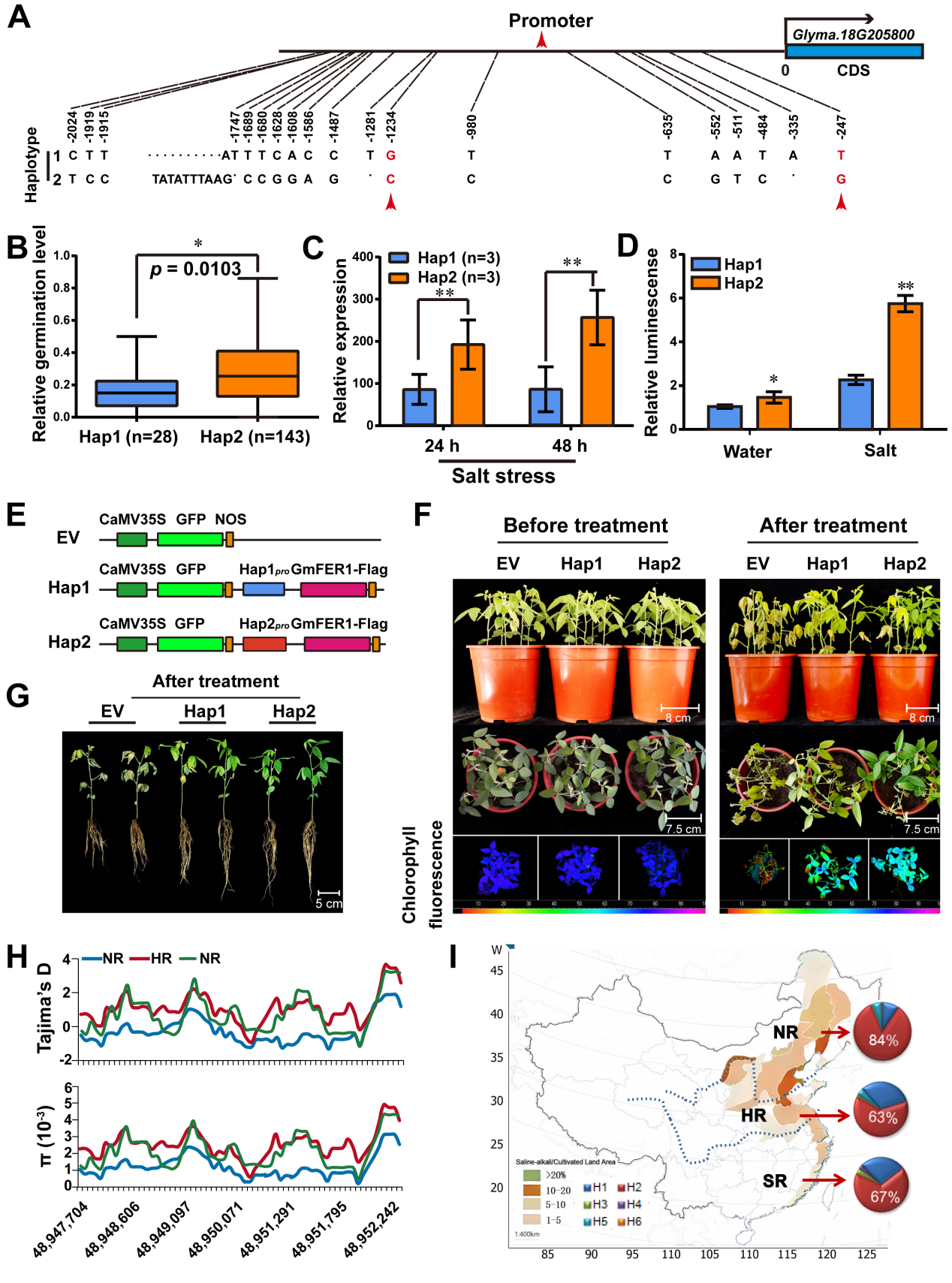

GmFER1的自然变异(特别是Hap2单倍型)具有重要的农业应用价值。GmFER1的自然变异通过增强启动子活性显著提高大豆的耐盐性和抗病性,同时增加豆荚数、百粒重和单株产量,并提升油脂及异黄酮含量。该变异在中国东北盐碱地区表现突出,可作为分子标记用于耐盐抗病高产品种的精准选育,并为其他作物的抗逆改良提供参考。这种"一因多效"的优异等位基因不仅为大豆遗传改良提供了新资源,减少化学农药使用,提高中低产田(特别是盐碱地)生产力20-25%。该研究成果为作物抗逆高产育种提供了新的理论依据和技术途径。

我校韩英鹏教授、李永光教授、赵雪教授和李海燕副教授为论文的通讯作者。已毕业博士生张沿政(现青岛农业大学,生命科学学院,讲师),我校硕士研究生刘书函、梁晓月为论文共同第一作者。我校战宇航高级实验师、滕卫丽研究员和硕士研究生郑己强、逯翔鹏、李海滨等也参与了研究工作。此外,江西农科院赵佳良也参与了部分研究工作。该研究得到了国家自然科学基金联合基金(U22A20473),黑龙江省自然科学基金(LH2023C004, 2024ZXDXB54, TD2022C003,ZD2022C002)等资助。

研究团队简介:

大豆基因组学及分子育种团队致力于大豆重要性状的遗传解析、大豆育种技术提升和种质创新研究与实践。团队主持“十三五”“十四五”国家重点研发计划课题、国家自然科学基金区域创新发展联合项目、国家自然科学基金面上项目、科技部国家973前期项目等国家和省部级课题20余项,获国家科技进步奖二等奖1项,黑龙江省科技进步奖二等奖3项。团队发表SCI收录论文120余篇,获授权发明专利20余项,审定品种12个。团队注重人才培养,近年来培养的研究生被广州大学、海南大学、八一农垦大学、青岛农业大学、黑龙江省农科院等国内大专院校和科研院所作为优秀青年人才引进,人才培养质量和水平广受业内认可。

(供稿/农学院)