【编者按】当质朴的“东农三问”叩击人心,全校师生瞬时激起情感共鸣。它不仅是新时代东农精神的一次集体淬火,更成为学校团结党外知识分子的精神纽带。近年来,我校统战工作硕果累累:“耕读・同心”统战工作品牌入选首批全省高校统战工作品牌,学校被确定为首批黑龙江省高校铸牢中华民族共同体意识教育实践基地、民主党派建言献策报告得到省长肯定性批示……这些成果的背后,是学校党外知识分子在教学、科研、社会服务等领域的深耕细作和对实现学校“东农梦”的倾心付出,他们将“东农三问”视为“初心之问”、将“爱校如家”当作“情感所归”。

为彰显这份“家”的归属感与“梦”的凝聚力,统战部联合宣传部、各民主党派基层组织推出“爱校如家・同心筑梦”宣传栏目,广泛宣传学校党外知识分子典型事迹,让“东农家园”在同心奋斗中愈发美好,让“发展共识”凝聚成建设世界一流大学“东农梦”的磅礴力量。

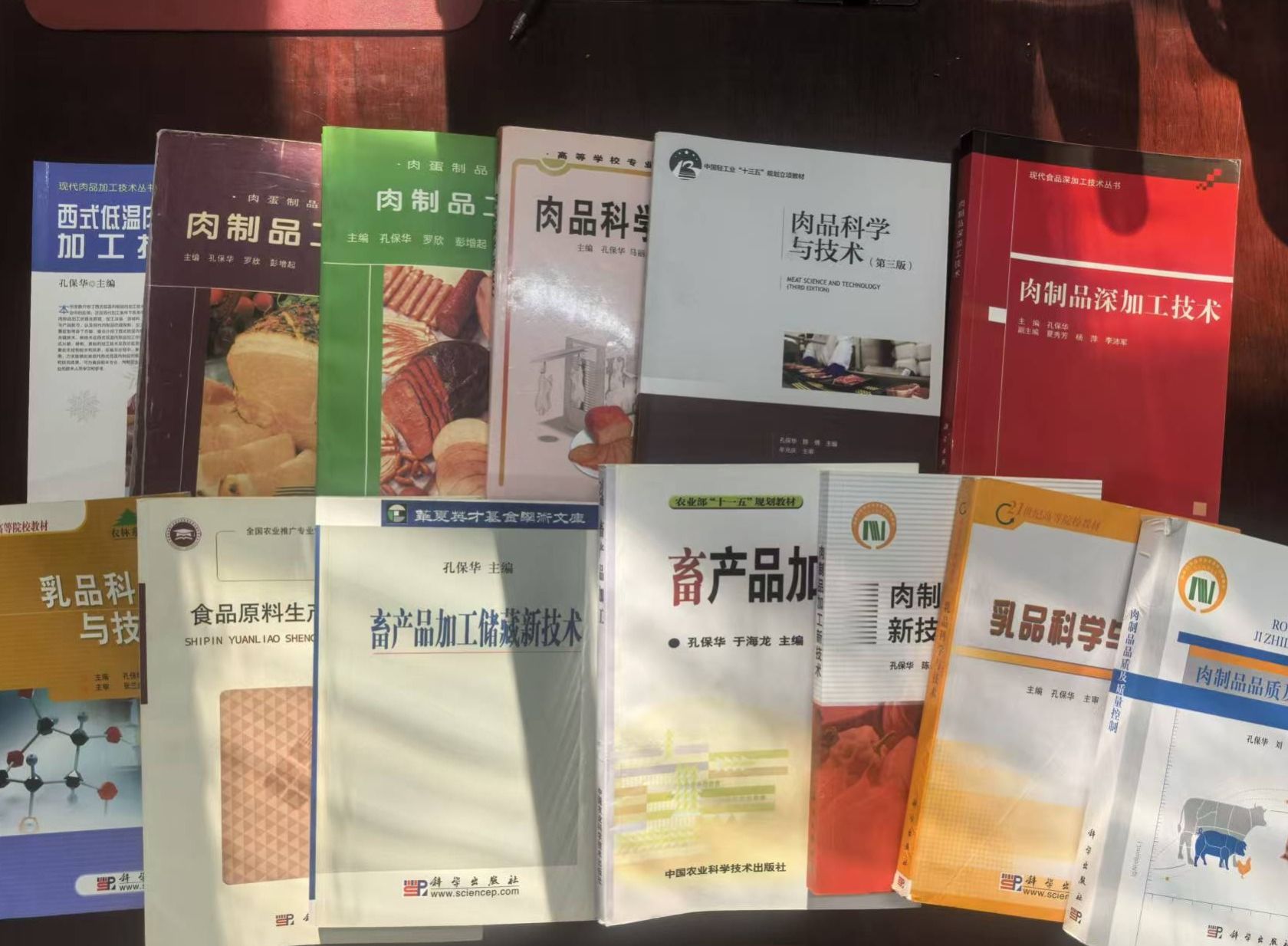

在孔保华教授的办公室里,最引人注目的不是琳琅满目的奖杯与证书,而是她如珍宝般郑重取出的不同版本的《肉品科学与技术》教材。从1988年校内使用的厚达7厘米的油印册子,到1996年正式印刷的第一版,再到入选中国轻工业“十三五”和黑龙江省“十四五”规划教材的第三版。指尖抚过这些书脊,仿佛触摸到一段鎏金岁月......这本书不仅是我国肉品加工学科的奠基之作,更是一部个人与时代的成长史,是这个从太行山麓走出的山西姑娘,成长为中国肉类产业科技领军人物的砥砺心路。回忆起多年的科研艰辛,孔保华既有自豪,亦多感慨。

孔保华在实验室

承师之托,凿开肉品新天地

孔保华(一排左二)与骆承庠教授合影

孔保华从事肉制品加工研究缘于她的导师骆承庠教授对食品科学发展富有前瞻性的考量。很多人只知晓骆承庠是乳品工业泰斗,却忽略了他同样是我国畜产品加工的奠基人。1984年,孔保华从山西农业大学考入我校,成为骆承庠的第四名硕士研究生。

二十世纪八十和九十年代的黑龙江,是全国重要的畜产品基地,乳品产业逐渐崛起,各方科研经费向乳品研究倾斜,食品学院的教师大多集中在乳品领域开展研究,而肉品工业加工领域研究却几近空白,连一本正式教材都没有。骆承庠告诉孔保华,黑龙江是畜牧业大省,肉品是国民蛋白质摄入最普及的物质,东农理应在这一领域布局。就这样,孔保华成为了骆承庠门下第一个专攻肉品加工的研究生,也是我国培养的第一个肉品研究方向的硕士研究生。

为了让孔保华尽快了解肉产品加工现状,在那个科研经费紧张的年代,骆承庠丝毫没有犹豫就安排孔保华前往浙江金华,调研金华火腿的生产过程和发展难题。金华火腿和哈尔滨红肠一样,是国内颇有名气的地方特色的肉制品,骆承庠希望她能从工艺相对成熟的金华火腿中寻找思路,解决腌腊肉制品的共性难题。在调研中,孔保华发现金华火腿发霉问题严重,影响了产品质量。为了解决这一产业痛点,读研究生的三年里,孔保华专注研究腌腊肉制品的抑霉研究,并最终确定了山梨酸钾在腌肉成熟和发酵中抑制霉菌生产的最佳方法,看到自己的成果实实在在的解决了企业需求,孔保华坚定了从事肉品加工研究的信心。

揉肩勇担,独守孤楼护学科

孔保华教授历年主编的著作

1987年,孔保华因成绩优异留校任教,但却面临“两个人撑起一门课”的困境。《肉品科学与技术》的教材只有老教师刘希良撰写的油印的上册,下册的编写任务落在了她肩上。上世纪80年代资料难查,学校图书馆的外文期刊就那么几本。孔保华没有放弃,想方设法收集文献资料,并整理多年来调研及课程实践,最终编写出了油印版教材下册。当时的油印版教材上下册厚度达7厘米、字数为55万字,成为那个时代学生们最珍贵的课本,也是我校第一本肉品工艺学教材。

教材的问题刚解决,又陷入了更无力的困境——课题组唯一的同事下海从商,只剩孔保华独守肉品研究阵地。无经费、无课题、无人手,这般境况足以让人心灰意冷。但念及导师的心血托付,又深知老百姓对放心肉的迫切需求,她选择迎难而上。

要想突破困境,眼光就不能局限在校内。孔保华一方面积极争取政策支持。90年代初,在很多人还未意识到自然科学基金重要性时,孔保华已经成功申报多次:1991年获得省自然基金项目支持,此后连续斩获3项省基金,六次获得国家自然科学基金(包括一项重点基金)。同时通过申报奖项彰显科研成果价值,早期她作为第一完成人获3项省科学技术进步奖三等奖;又分别在2014年、2016年、2024年三次获得省科技奖一等奖;2020年作为第二完成人获得国家科技进步二等奖。她个人也荣获中国肉品加工业“十大杰出科技人物”和“中国肉类产业科技领军人物”等称号。

另一方面,她不断拓展自己的国际视野。2005年,孔保华赴美国肯塔基大学访学。并将肉品蛋白质适度氧化的概念首次引入国内。她很早就要求研究生“发表英文论文作为毕业标准”,倒逼团队科研与国际接轨。在我校图书馆定期公布的东农农业领域前10%高被引ESI论文中,肉品团队发表的论文一度占到18%~19%,为提升我校国际影响力做出了贡献。她连续五年入选“爱思唯尔高被引学者榜单”和全球前2%科学家榜单,成为全球前10万顶尖科学家,并连续两年入选“科睿唯安高被引科学家”,让东农在国际肉品研究舞台上拥有了话语权。

车间寻径,论文长出烟火气

孔保华在企业调研

在传统肉制品加工车间,藏着不少难啃的“硬骨头”,现有加工技术对腌制、熏烤等手段产生的有害物控制力弱,传统肉制品又依赖经验性工艺。为寻找绿色出路,孔保华跑遍了省内外的加工厂,从北方小作坊的灶台边到南方现代化车间的流水线旁,都留下她弯腰记数据、俯身查工艺的身影。终于,她盯上了“微生物适度发酵”这条路,决定用它代替灌肠里的亚硝酸盐。

实验室的灯光常亮到深夜,培养皿换了一茬又一茬。团队终于筛选出那株“宝藏菌株”,既能顶替亚硝酸盐为肉品添上诱人的色泽,还自带强抗氧化能力,赋予发酵产品适口酸度及风味。顺着这个突破口,亚硝胺与生物胺“微生物发酵”阻断技术、杂环胺高效减控技术、健康油脂—甘油二酯高效制备技术等接连从实验室走进工厂,显著降低了肉制品有害物质残留量。

孔保华还摸清了北方特色肉制品的风味“家底”,解开了肌肉蛋白适度氧化的功能奥秘,培育出能“产香”“上色”的专属菌株。研发的风味调控剂、抗氧化肽一用上,再配合“阶段定向补偿”固化技术,产品风味、色泽的一致率高达98%——工业流水线做出了老作坊一样的味道,“标准化”难题被彻底攻破。孔保华的成果也逐渐丰硕,先后主持国家十二五支撑计划、863课题等50多个项目,6次拿下国家自然科学基金,50项专利、670多篇论文,还有13项国家及省部级奖励。2020年,参与的“传统特色肉制品现代化加工关键技术及产业化”项目荣获国家科技进步奖二等奖;2024年,牵头的“特色肉制品品质调控关键技术及功能性肉制品创制与产业化”获黑龙江省科技进步一等奖。

工作至今,孔保华经常都会接到各类肉产品企业的消息。或通过邮件咨询,或来电求助,有时企业家还会拎着样品直奔而来。“孔教授,您看这保质期咋能再延延?”“想给产品升升级,您给支支招!”不管是小作坊还是大企业,她从不拒绝。即便是素未谋面的咨询者,也都分文不取。企业家与创业者的感激之情,化作每个节日里的殷切祝福,源源不断融入孔保华的精神世界。

“只要对龙江肉品产业好,我就帮,不在乎啥回报。”真诚与务实的工作作风,让孔保华赢得了龙江肉类企业家的赞誉。“有问题就找孔教授”也成为许多企业的情感寄托和发展底气!

如今,孔保华的多项成果先后在哈尔滨大众肉联食品有限公司、大庄园集团、黑龙江省希波集团、黑龙江天顺源清真食品有限公司落地,她多次奔赴实地为企业人员进行讲座和培训。那颗抱有“把论文写在生产线上”的初心种子,正随着车间里转动的机器,在龙江大地上结出满是烟火气的果实。

反哺母校,四秩情深写赤诚

2012年孔保华获黑龙江省全省高校师德先进个人

进入21世纪,中国屠宰及肉类加工行业规模不断扩大,产品结构不断优化,食品安全问题日益受到重视。处于竞争中的各高校纷纷开始上演“抢人”大戏。作为肉产品加工领域的顶尖专家,孔保华接连收到多所高校的橄榄枝,从科研平台到科研经费,从学科发展到个人待遇,都远高于东农,任谁都难免心动。学校领导深谙情势,多次慰问,孔保华表示:“东农对我的培养如母亲般,在学校最艰难的时候仍给了我最大的支持,现在正是我回馈母校的时候了。”坚定且赤诚的话语平息了外界揣测,给予了母校郑重的承诺。

孔保华对学校的情感同样注入在学生培养中。她对学生如对孩子般呵护,一名学生因实验失误造成了经济损失,找到孔保华承认错误,孔保华非但没有生气,反而耐心安慰道:“不要怕错,只有什么都不做才不会犯错。认真吸取教训就会越做越好!”孔保华深知实践对科研的重要性,常对学生说:“跟做一次才能真会,过程才是真正的结果”。她坚持带领学生深入企业一线实习,动手参与原料处理、腌制、灌肠、烘烤等全流程操作。在一次课题组汇报会上,学生捧着能发高分论文的选题认真讲解,可内容只是迎合发文热点,与产业需求并无关联。孔保华语气温和却坚定的说到:“没有聚焦产业需求的课题没有生命力,咱们做科研不能只做表面文章。”

孔保华与她的学生们

四十年来,孔保华累计培养了208名博士和硕士研究生,许多弟子已成为肉品教学、科研及加工领域的中坚力量。他们中有的扎根龙江企业,有的留在高校科研,尽管身处不同地域或战线,但都坚守并传承着她那份“文章不写半句空”的治学嘱托。

如今,孔保华已经从带领实验室打拼的“头雁”变成课题组的“后盾”,将自己的全部经验毫无保留地用于培养课题组的年轻教师。每天清晨,她依旧第一个来到办公室;周末的组会,她从未缺席;企业的求助电话,她随叫随应;那件印有“食品学院FS-065”的实验服,也仍然在陪伴着她。今年是孔保华加入民盟的第三十年,如她所言,“不管是搞科研,还是当盟员,初心都是为了国家好、老百姓好。”这是孔保华四十年科研路的生动写照,也诠释出这位实干家“科研报国”与“盟心为民”的双重使命。

(供稿/统战部)