【编者按】

中国共产党东北农业大学第四次党员代表大会将于近期召开。为营造良好舆论氛围,宣传部将开通“中国共产党东北农业大学第四次党员代表大会专题网站”,全面报道学校第四次党代会筹备、召开、贯彻落实情况,全面宣传本次党代会制定的发展规划、奋斗目标和主要任务。即日起,校园网主页将推出“喜迎党代会”发展成就巡礼系列报道,全方位展示学校第三次党代会以来各方面工作呈现出的新局面及各项事业取得的新成绩,礼赞学校建设成就,激励全校党员和广大干部师生勇担新使命、展现新作为,以优异的成绩和昂扬的精气神迎接学校第四次党代会胜利召开。

沃野平畴织锦绣,筑梦龙江踏歌行。第三次党代会以来,学校不断深化社会服务机制体制创新,充分激发科技成果转化内生动力,积极推动我校社会服务和成果转化工作主动融入国家重大战略需求、产业转型升级、区域经济发展和学校“双一流”大学建设。学校以现代化大农业为主攻方向,在农业科技、校地合作和科技成果转化领域形成三个推广模式,与1200余家企业建立合作关系,签订各类合同1750项,主要农作物推广面积超过1.2亿亩,创造经济效益超100亿元,为龙江社会经济发展和乡村振兴建设作出突出贡献。

强化使命担当,探索乡村振兴东农“新路径”

学校围绕黑龙江省“4567”产业需求,以哈尔滨为核心,以松嫩平原、三江平原为两翼,在北大荒集团、森工集团和地方市县区布局建设“2+N”综合示范基地和特色产业基地。初步建成了试验、示范、推广三级联动,“政产学研推”一体化的科技成果转化平台,为黑龙江省乡村振兴建设提供了强劲科技动力和人才支撑。

第三次党代会以来,学校不断在高产品种、栽培技术等方面形成有效技术推广示范模式,探索出了以高校为依托、独具北方特色、覆盖两大平原、引领全省产业升级的农业科技推广服务体系。2个品种入选国家优良品种推广目录,超过30项成果入选黑龙江省农业主推技术、主导品种行列。学校社会服务和成果转化基地平台已覆盖甘南、林口、汤原、绥滨、北大荒集团和森工集团等83个县区(场),建成综合示范基地、特色产业基地38个、国家级科技小院10个、校企研发中心59个、产业技术研究院23家,成为区域农业产业高质量发展的科技“创新地”与“辐射源”。

学校坚持构建“大学+基地+示范点”三位一体培训体系,组建了由专职推广系列人员、学科团队兼职推广转化人员、科技特派员及科技挂职干部583人共同组成的多学科、高水平“三农”服务专业人才队伍,常年深入全省62个市县区,累计培训农村基层干部、农技人员、高素质农民12.5万人次,推广新品种、新技术491项次,其中,学校东农系列大豆新品种近年来累计推广面积3000万亩,占黑龙江省大豆面积的1/10,创经济效益20多亿元,为农民新增效益3亿元,获教育部点名表扬。

搭建科研平台,发挥校企合作东农“新优势”

学校充分发挥高校基础研究主力军作用,确立产教协同发展思路,以市场需求为导向创新产学研合作模式,深化与企业开展实质性合作,推动创新链、产业链、资金链、人才链深度融合,构建“校企研发中心”“产业技术研究院”等集“研发、孵化、转化”于一体的科技成果转化孵化平台。

第三次党代会以来,学校与企业共建校企研发中心、产业技术研究院等校企研发平台64个,累计合同金额超过9300万元。其中,13个研发平台被认定为省级产业技术研究院。学校不断提升合作平台层次水平,与中建集团、中国融通集团、北大荒集团等大型央(国)企共建“校企合作孵化基地”,与外(合)资企业瑞士雀巢研发(中国)有限公司上海分公司合作拟建“雀巢-东北农业大学生命早期营养研究中心”。2021年,学校与圣农集团合作,联合育成我国首批白羽快大型肉鸡新品种“圣泽901”,解决了种源国外长期垄断的“卡脖子”问题。

构建服务体系,打造校地合作东农“新模式”

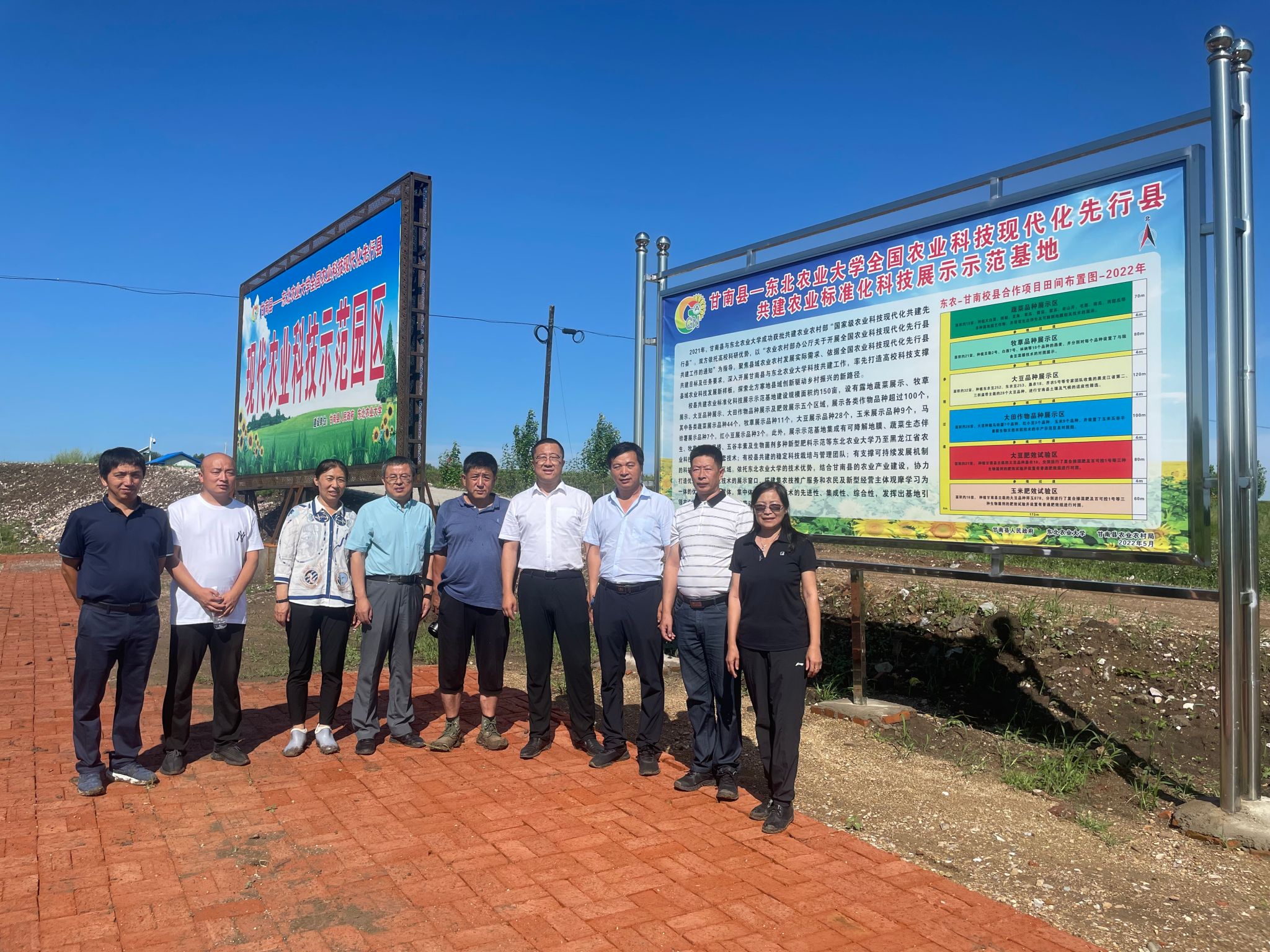

学校不断深化校地共建成果,以成果转化为引擎,以经济特色需求为抓手,以专家团队定向合作服务为支撑,以成果推广示范为路径,以人才培养的推动带动县域经济实现跨越式发展。学校创新实践了“基地+中心+产业联盟”的校地合作新模式。该模式已推广至甘南、林口、绥棱等省内9个县市,并取得一系列突出成绩。

在甘南县,学校建立了覆盖县乡村122个示范区,组建了11个产业联盟,实施致富产业和人才培养项目97个,助力甘南县经济总量首次突破百亿元大关,完成从国家级贫困县到连续两年省内县域经济十强县的华丽蜕变。甘南县先后获评“全国农业科技现代化先行县”和“乡村振兴示范县”,是我省唯一同时荣获这两项荣誉的县市。

鹅产业是林口县域经济中的重要支柱,入选了“国家级优势特色产业集群”。校地合作期间,学校专家多次赴林口进行养殖技术培训、品牌营销策划、产业发展规划和鹅产品深加工技术推广,为林口县鹅产业规模化标准化市场化保驾护航。目前,林口县鹅养殖量已超过300万只,2000只以上的养殖基地有51个,11个乡镇养殖规模达到7万只以上,即将建成省内最大鹅雏孵化基地。

在绥棱县,学校不断突破传统路径,培养农业产业新经济增长点,通过良种引入、技术推广、产业升级等方式有力支撑了绥棱县农业产业发展。学校在绥棱上集镇民族村开展水稻直播技术示范,被中央电视台《天下财经》节目全景式报道。通过综合管理技术提高种植技术,水稻产量在优化后提高了3.5%,每亩达到516公斤。技术团队还对酸菜、豆包、蜂蜜、黑蒜等特色农产品进行全产业链升级,在全省和全国市场打响绥棱品牌。

完善转化链条,激发成果转化东农“新活力”

学校充分发挥教育、科技、人才优势,始终坚持政府引领,市场化运营,公司化管理,着力打造“科技成果转化有阵地,科技人才创新创业有舞台,农业高新技术企业发展有空间”的孵化平台,国家大学科技园先后被认定为“黑龙江省创业培训定点机构”“国家高校学生科技创业实习基地”和首批“高等学校科技成果转化和技术转移基地”。

第三次党代会以来,学校累计赋权成果191项,转化成果282项,累计同比增长289%,成果转化收益分配比例达到88%,位居省属高校首位。科技园孵化企业236家。其中,高新技术企业23家,科技型中小企业110家,地方股权交易市场挂牌企业1家,现有在孵企业64家,涵盖生物种业、生物肥料、生物兽药、生物技术、新材料、智能农机、化工、食品、信息服务等“4567”现代产业体系相关领域,累计组织企业参加国家及地方各类创新创业大赛21次,荣获国家级银奖1次,铜奖1次,省级一等奖5次;孵化企业获得授权专利97项;指导企业申报创新创业项目、科技项目、高新技术企业,累计获得奖补资金1970万元。我校自主研发项目“谷维菌素”是国内高校唯一拥有自主知识产权的农药原药。该项目以5000万元价格完成转让,创造了黑龙江省新农药转化最高金额纪录。由我校教师创办的哈尔滨伊富仕浆果设备有限公司是国内首家专业从事小浆果采收配套机械研发、生产的企业。公司成功转化学校专利2项,被评为国家高新技术企业。

服务乡村振兴,高校大有可为。近年来,我校全方位参与和服务龙江乡村振兴,引导广大教师和青年学生将论文写在祖国大地上。在加快推进农业农村现代化进程中展现东农作为与担当。下一步,学校将进一步创新机制体制,不断总结经验,扎实推进,久久为功,在校企合作、校地合作、成果转化与乡村振兴等方面出新招、增实效、建新功,为国家农业现代化,龙江全面振兴、全方位振兴贡献更多东农智慧,提供更多东农支撑,打造更多东农样板。

(报道/钱振宁)