写在前面:

“农业科技大有潜力、大有可为”。2018年9月25日,习近平总书记在我省北大荒建三江国家农业科技园区调研时说,“农业是基础性产业,中国现代化离不开农业现代化。农业要振兴,就要插上科技的翅膀,就要靠优秀的人才、先进的设备、与产业发展相适应的园区。”9月28日,习近平总书记在深入推进东北振兴座谈会上把“以培育壮大新动能为重点,激发创新驱动内生动力”作为东北振兴的重要要求。

为深入贯彻落实习近平总书记在深入推进东北振兴座谈会上的重要讲话和考察黑龙江时重要指示精神,以科技推动我省农业高质量发展,东北农业大学充分发挥人才、科技优势,将农垦建三江管理局红卫农场作为校垦合作示范点,主动与地方需求对接,强化水稻栽培、秸秆有机肥料处理、土壤修复技术等科技成果落地进行推广和转化。截止目前,学校在红卫农场共试验示范水稻新品种3个,推广肥料技术、农机装备、秸秆处理技术等科技成果6项,核心示范面积500亩,指导育秧棚二次利用100栋,处理秸秆400吨。为推进落实我省农业供给侧结构性改革、“藏粮于地”“藏粮于技”战略注入科技动力,为贯彻总书记讲话精神交上春天的答卷。

冬闲季节专题培训现场

1月5日至7日,学校利用冬闲时节,结合农场技术需求,组织专家赴红卫农场,为当地300多位场员及领导进行了“寒地秸秆腐熟菌剂生物肥料化生产技术”、“水稻育秧棚免耕覆稻草种植马铃薯技术”的专题培训和技术辅导,切实提高了农场技术人员、种植大户、涉农干部的专业技能水平,培训当天就实施了400吨水稻秸秆低温发酵有机肥料处理技术试验示范项目,为当地秸秆处理找到一条新的出路。

500吨水稻秸秆低温发酵有机肥料处理技术试验示范项目

围绕农垦建三江管理局红卫农场水稻生产情况和技术需求,学校还在当地示范了水稻新品种选育、水稻高产高效肥料技术、稻田处理农机装备、水稻秸秆综合利用技术、水稻育秧棚二次利用技术、有机水稻种植模式、土壤修复技术等涵盖水稻产生全过程的优秀科技成果7项,开展水稻栽培技术、秸秆综合利用技术等专题培训2次,累计培训农技人员300多人次。

学校专家现场调研项目实施地点

学校专家赴红卫农场开展项目落地

随着我省春耕生产的陆续推进,4月末到5月中旬,场校合作更加紧锣密鼓。

在水稻品种方面,学校筛选了适合红卫农场生长条件的长粒香品系东富141、东富142等3个新品种,在红卫农场场区进行集中示范种植。好品种还要有好技术,在配套栽培技术上,学校利用现有成熟技术与农场共同打造了“蟹稻有机种植模式”100亩示范田,真正实现一亩多产,不但有机水稻可以多卖钱,河蟹又增加了新的效益。

在土壤改良修复方面,学校对农场100亩实验地进行改良试验示范,对代表性板结土样进行取土测定,根据不同的土壤情况制定改良方案,今后还将随着改良方案的不断完善逐渐扩大示范规模。针对农场提出的“减肥减药”需求,学校在当地建立了200亩核心区的示范田,示范“寒地稻田高效机械化施肥技术”,通过测土、肥料配方及试验地块的GPS定位等手段,有效减少化肥施用量,还能实现粮食增产。该技术此前已在建三江管局其他农场大面积推广,效果显著。

秸秆处理是农场急需解决的技术难题。1月5日,学校将2018年我省科技成果获奖成果“寒地水稻秸秆深埋还田机”应用于当地,直接将秸秆还田处理,同时在八分场进行了500吨水稻秸秆低温腐熟制作有机肥试验示范。该技术实施日期是气温零下40度,现在经过学校低温腐熟菌剂处理过的秸秆已腐熟成肥,达到了抛洒回田标准,试验期间得到了农垦建三江管理局党委书记刘相增等相关领导的实地调研和认可。学校两项秸秆处理技术的试验示范为农场秸秆处理及资源化利用提供了新的出路,秋季还将继续扩大示范面积。

由于农场水稻种植面积大,水稻育秧棚数量众多,如何有效的二次利用还能保证较好的经济效益是农场急需解决的技术难题,学校将“育秧棚免耕覆稻草种植马铃薯技术”引入农场,试验示范水稻育秧棚100栋,目前,马铃薯播种前期工作已基本完成,随着育秧棚的逐渐空闲,预计6月10日左右就能进行播种,9月末就能收获,每栋棚经济效益可达到3000元左右。

抢前抓早,以需求为导向找准合作着力点

如何真正把学习落实总书记讲话精神贯彻到实际工作中,学校党委进行了认真谋划。

2018年10月开始,学校将深化与建三江垦区合作列入科技服务重点工作,主动与红卫农场开展对接洽谈,积极推进合作,通过对红卫农场基本情况和产业发展的摸底,根据其自身发展需求及瓶颈问题,筛选出相关科技成果14项,组织有关专家与红卫农场领导及相关负责人面对面沟通,以不同层面座谈的形式面对面了解当地农场的技术需求、介绍学校相关技术成果,实现了地方需求与技术成果的直线对接。

2019年1月,学校与农垦建三江管理局红卫农场签订了《东北农业大学与红卫农场合作战略框架协议》,明确了双方将在加强科技成果推广示范合作、人员培训、争取各级各类农业科技项目、推进成果转化等四个主要方面开展共建合作,场校合作正式拉开序幕。

按需立项,以项目为抓手确保合作落到实处

围绕《东北农业大学与红卫农场合作战略框架协议》,为保证2019年合作示范项目的全面实施,学校坚持“按需立项、精准服务”的原则,利用寒假时间与相关科技专家针对红卫农场选定的7个合作项目逐个论证、逐项落实,2月份末完成了“水稻品种(系)展示示范”、“寒地稻田高效机械化施肥技术”、“水稻育秧棚二次利用——免耕稻草覆盖马铃薯栽培技术示范”、“秸秆腐熟制肥处理及利用”、“寒地水稻秸秆深埋还田机械”、“红卫农场有机水稻种植”、“红卫农场土壤改良实施方案”等7个具体合作项目的试验示范设计与实施方案编制工作。3月份开学第一周,学校组织各项目专家先后赴红卫农场,现场就合作项目的具体实施条件、实施方案等内容逐一展开实地调研,进一步明确了合作内容、完善了合作细节,签订了合作项目协议。春耕生产前,所有具体合作项目按照“项目对需求、专家对任务、落实对方案”的要求,全部落实到位,为场校合作的有效落实提供了保障。

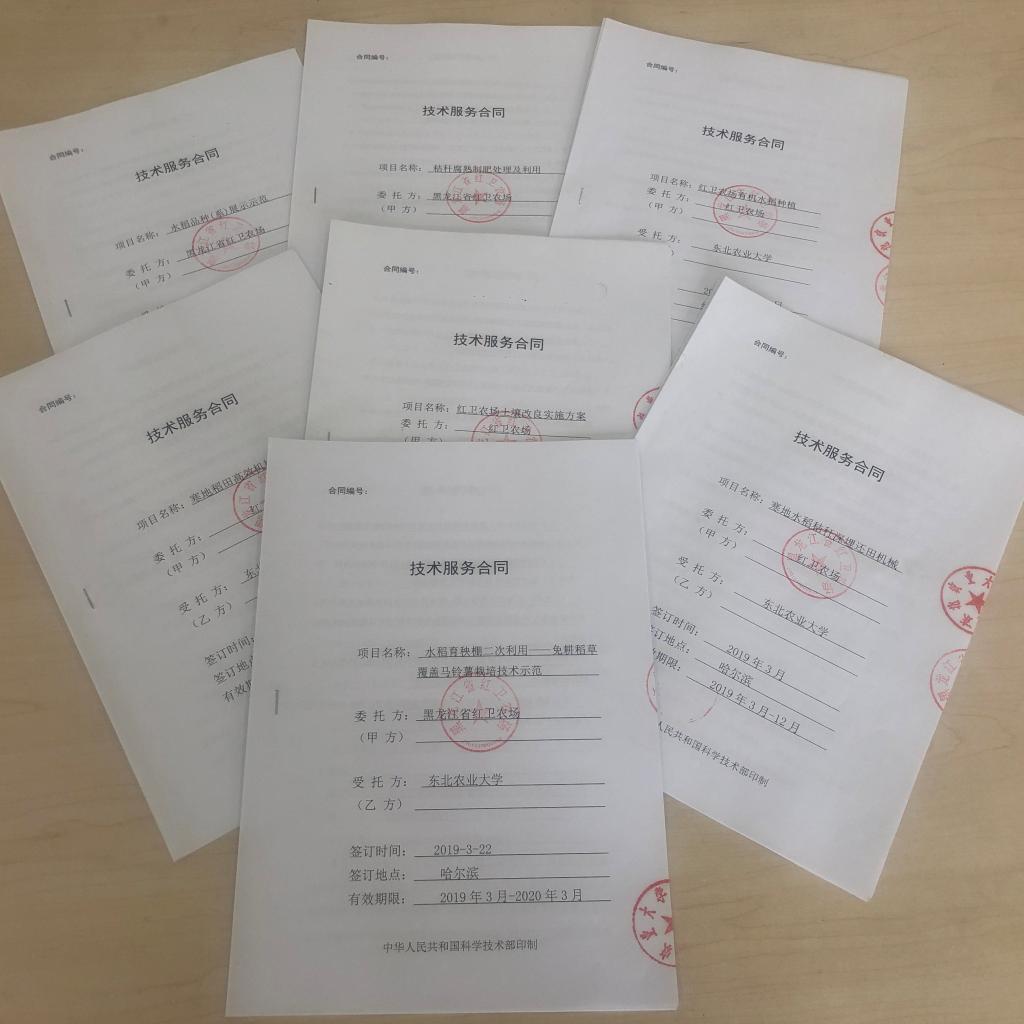

场校之前签订的具体合作项目

多点发力,以科技为动力助推农业提质增效

无论是场校之间的统筹谋划,还是按需对接后合作项目的确立,都是学校与红卫农场高效深入合作的前提和基础,而最终成效还是要体现在具体项目的推进落实上。

从《东北农业大学与红卫农场合作战略框架协议》签订的第一天,学校便提出,要将是否真正落实落靠具体任务,是否真正帮助农场实现农业提质增效作为检验场校合作的唯一标准,要求各相关部门、相关学院狠抓落实、高效实施。

学校结合农垦现代化大农业特点,专门为农场提出的全产业链“智慧农业”整体解决方案,已经与红卫农场召开现场调研及项目论证会3次。该技术方案能够将“物联网、人工智能、大数据”技术与农业生产经营有机结合,为农业生产者提供覆盖建设阶段、生产阶段、销售阶段的智能化服务,进行标准化生产,并打通销售渠道,实现产业兴旺。该方案得到了管局及农场领导的一致认可,将进行立项实施,如项目实施顺利,9月份一套完整的服务现代化大农业的智能化、信息化“智慧农业”系统将落户三江平原。

“智慧农业项目”现场调研、座谈及项目汇报会

副校长邹德堂表示,学校会将与红卫农场的合作作为一个示范点,通过项目的良好示范作为牵引和带动,逐步将合作领域的不断深入,形成辐射面,将合作范围扩展到建三江管局。接下来,学校将成立专家队伍,推动实施“智慧农业”等覆盖全产业链的科技项目,并根据地方提出的实际需求,在本科生生产实习、毕业生就业指导等方面向红卫农场倾斜政策,输送人才,持续为农垦提供科技和人才支撑,以实际行动践行总书记“为农业插上科技翅膀”的重要指示,不断将科技成果注入三江大地,为服务龙江现代化发展持续贡献“东农智慧”。

(供稿/新农村发展研究院 采访/党委宣传统战部)