近日,我校公共管理与法学院城乡公共治理团队在土地利用与公共治理领域国际顶级期刊《Land Use Policy》(中科院1区TOP)发表题为“Integrating co-management in black soil conservation: Stakeholders' perspectives in Baiquan, China”的科研论文。成果系统揭示黑土地保护共同管理体系的纵向治理机理,深入阐释体系优化路径。团队紧扣城乡融合、乡村振兴等国家重大战略与地方治理需求,聚焦城乡公共事务统筹治理,为推进治理体系和治理能力现代化提供重要学术支撑与实践参考。

在黑土地保护推进过程中,全球治理趋势已从单一干预转向政府与社区协同,中国以《黑土地保护法》和相关工程方案推动治理升级,但纵向治理层面的问题成为关键瓶颈:黑土地保护在纵向管理中存在层级权责协调不足、政策传导时民生保障与替代生计支持缺位、层级协同治理不畅致效能受限、基层诉求反馈机制不畅且农户诉求采纳不均等问题,最终造成政策落地受阻、农户生计需求难以有效回应的困境。

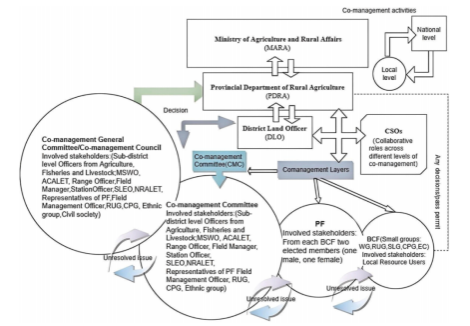

聚焦上述纵向治理难题,团队以黑龙江省拜泉县为案例,构建“国家-省-县-村”纵向治理框架,对应“政策网-统筹区-协调场-发展极”逻辑展开研究:研究通过访谈国家至农户层级的24位关键对象、组织覆盖4个村庄的16组焦点小组讨论,结合系统化编码、矩阵查询与词频分析,厘清各级治理主体的交互强度与瓶颈;继而搭建“治理工具-参与主体-层级协同”可视化评估体系,针对性制定优化路径,形成“机理揭示-路径落地”的闭环研究。同时,研究对比俄罗斯技术主导、东非捐赠者驱动、埃塞俄比亚社区主导等国际治理模式,结合国际“政策需衔接地方实际与市场激励”的研究视角,明晰中国模式的核心差异、特色与改进方向。

研究结果显示:(1)研究区黑土保护纵向管理构建“国家-省-县-村”四级网络,以核心村执行极、乡镇协调场、县级统筹区为节点保障行政传导;(2)结合地域资源与政策指标识别黑土保护纵向治理异质性、界定4类乡村治理轨迹,生计多元化村庄更易融入;(3)依黑土保护纵向管理层级短板与功能优势定制路径,归纳“制度强化型”“参与优化型”“落地完善型”三类纵向适应性共同管理框架。

公共管理与法学院才正副教授为第一作者,杜国明教授为通讯作者,东北农业大学为第一署名单位。论文得到了国家重点研发计划的支持(2024YFD1500901)。

原文链接:https://doi.org/10.1016/j.landusepol.2025.107809.

(供稿/公共管理与法学院)