土壤盐碱化是制约全球农业生产的重大难题,而大豆作为重要的经济作物,对盐碱胁迫尤为敏感。作物的野生近缘种是其遗传改良的宝贵基因库,蕴藏着大量优异的抗病、抗逆和高产等基因。近期,东北农业大学丁晓东教授团队在《Plant, Cell & Environment》(IF:6.3,中科院一区TOP期刊)上发表了题为“Phosphorylation of Wild Soybean (Glycine soja) SplicingFactor GsSCL30a by GsSnRK1 Regulates SoybeanTolerance to Alkali Stress”的研究成果,揭示了野生大豆剪接因子GsSCL30a调控大豆碱胁迫耐受性的分子机制,为培育高抗逆作物提供了新思路。

前体mRNA(Pre-mRNA)剪接是植物基因表达中的一个基本过程,剪接产生的转录本可能在植物发育及应对环境变化中发挥重要作用。野生大豆(Glycine soja)作为栽培大豆(Glycine max)的近缘物种,具有耐盐碱等优良性状,是挖掘抗逆基因的理想材料。

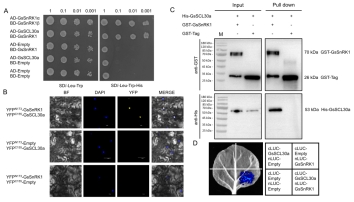

前期磷酸化蛋白质组学分析鉴定出SR蛋白GsSCL30a是GsSnRK1激酶的潜在磷酸化底物。通过酵母双杂交(Y2H)和双分子荧光互补(BiFC)等实验,证实了它们之间的相互作用。体外磷酸化及质谱分析表明,GsSnRK1可使GsSCL30a的6个氨基酸残基发生磷酸化。

图1:GsSnRK1与GsSCL30a存在蛋白质互作关系

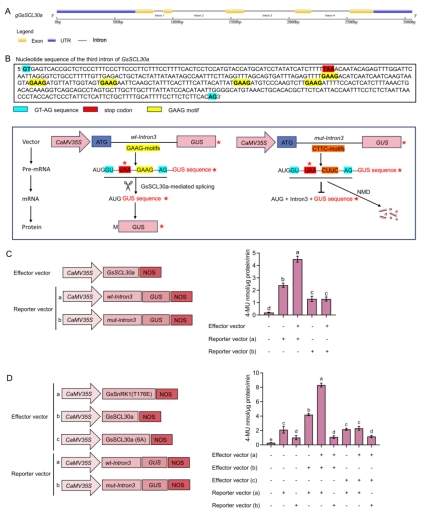

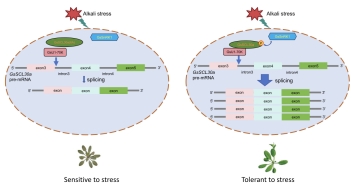

可变剪接分析表明,GsSCL30a作为剪接因子,可对自身第3个内含子进行剪接,该内含子含保守GAAG基序;且GsSnRK1介导的磷酸化能增强其剪接活性。

图2:GsSCL30a剪接因子活性的表征

GsSCL30a与U1-70K相互作用,提示其参与5′剪接位点处的U1-RNP复合物形成。大豆毛状根过表达实验表明,GsSCL30a与GsSnRK1协同作用可增强植株的耐碱性。本研究揭示了GsSnRK1-GsSCL30a模块响应碱胁迫的分子机制,为培育高抗性作物提供了新思路。

图3:野生大豆GsSnRK1-GsSCL30a模块调控植物碱胁迫抗性的模型

我校生命科学学院博士研究生李明龙、刘鑫为该论文共同第一作者,丁晓东教授、李强副教授、肖佳雷副研究员为该论文共同通讯作者。中国农业科学院作物科学研究所刘章雄研究员,黑龙江省农业科学院牡丹江分院孙晓环、刘长远以及团队其他成员为本研究提供了重要支持并做出重大贡献。本研究获得国家重点研发计划项目(2021YFD1201104-02)、国家自然科学基金项目(32272048;32272017)、黑龙江省自然科学基金项目(LH2022C019)以及黑龙江省财政厅项目(CZKYF2025-1-A001)的经费支持。

丁晓东教授领衔的研究团队长期致力于大豆及野生大豆耐盐碱分子机制与作物遗传改良研究,在基因资源挖掘与利用领域取得系列创新性成果。现承担国家重点研发计划项目以及国家自然科学基金等项目。近年来,团队在国际植物学著名期刊New Phytologist、ThePlantJournal、Plant, Cell & Environment等杂志上发表SCI论文二十余篇。

原文链接:https://onlinelibrary.wiley.com/doi/epdf/10.1111/pce.70066

(供稿/生命科学学院)