【编者按】近年来,学校党委深入贯彻落实新时代党的建设总要求,不断优化基层党组织设置,积极开展党建示范创建活动,着力打造部、省、校三级党建示范点“雁阵格局”,有效提升了党建品牌引领示范作用,推动了学校“一融双高”建设。学校党委组织部联合相关单位,推出“党建引领聚合力 品牌创建提质效”专栏,旨在深化党建示范创建成果,全力营造“比学赶超,争先进位”浓厚氛围,以点带面发挥引领示范带动作用,激励全校各级党组织和全体党员奋发进取、创先争优,全面推动学校党建工作提质增效,以高质量党建引领学校事业高质量发展。

一、背景

随着乡村振兴战略的纵深推进,农业现代化进程对高层次科研人才提出了政治素养与专业能力双过硬的时代要求。东北农业大学园艺园林学院博士班党支部自成立以来,始终锚定为党育人、为国育才根本使命,紧扣农业高校在乡村振兴战略中的功能定位,以打造政治过硬、科研突出、服务高效的基层党组织为目标,构建学科与学年贯通的党支部,通过“党建+科研+服务”三维融合,着力破解农业高层次人才培养中“党建与业务两张皮”的核心难题,力争在三方面实现突破。一是筑牢政治根基,锻造“对党忠诚”的先锋队伍。将“政治三力”培育贯穿博士培养全过程,确保党员在思想意识上与国家发展战略同频共振,从学生阶段就夯实科技报国的政治忠诚,为社会主义现代化强国建设储备政治过硬的农业科技力量。二是厚植兴农情怀,树立“强农有我”的使命担当。深入践行“中国粮食、中国饭碗”的殷殷嘱托,引导党员深刻认识东北三省在巩固国家粮食安全中的战略地位,清醒把握我国农业在国际竞争中的现实方位。强化知农爱农、强农兴农的格局视野,涵养科技报国的深厚情怀。三是提升实践本领,培育“知行合一”的实干人才。打破实验室“茧房”,着力培养博士党员理论联系实际的能力,通过产学研用深度贯通,引导其“睁眼看世界”,投身有组织科研,成长为既懂理论又善实践的农业科技创新先锋。

二、做法及成效

(一)政治引领筑根基,组织建设凝动能

党支部紧扣为党育人、为国育才初心使命,以政治建设铸魂、以组织建设强基、以党员引领聚力,构建思想引领-组织规范-作用发挥闭环工作体系,切实将党建优势转化为育人实效。一是深化理论武装,筑牢思想之基。坚持把政治建设贯穿支部建设全过程,建立“每月集中学习+每季度业务指导+每半年经验总结”常态化学习机制,通过领学原文、专题研讨、成果总结三阶段联动,推进习近平新时代中国特色社会主义思想入脑入心。运用“三会一课”、主题党日载体,组织党员赴东北抗联博物馆、哈军工纪念馆等红色教育基地开展“赓续红色血脉,重走革命之路”沉浸式学习,深植矢志报国、百折不挠精神意志,教育引导党员自觉增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”。二是规范组织建设,锻造过硬队伍。严把党员发展质量关,制定“推优-培养-提升-塑优-引领”全周期培养标准,注重政治素养与学术能力双提升,着力将党员培养为科研骨干、把骨干发展为党员。建立老带新、传帮带常态化机制,组织骨干党员在科研实验、班级管理等领域开展结对帮扶,在日常科研学习和研究生心理健康疏导中发挥示范引领作用。执行党费收缴公示、党员激励关怀等管理制度,通过设立党员示范岗、高质量开展民主评议党员等方式,激发党员队伍内生动力。三是强化作用发挥,彰显育人实效。坚持以党建引领业务发展,推动党员在日常科研学习中亮身份、树标杆、作表率,形成“比学赶帮超”的良好氛围。创新科研能力提升路径,通过党员带头组织课题组组会、开展学术交流研讨等方式,助力党员成长为科研先锋。注重发挥党员服务功能,在班级建设、学业帮扶等领域设立党员责任区,常态化开展科研互助、心理护航等服务,切实将组织活力转化为服务师生的实践效能。

(二)知农爱农启新程,实干担当促振兴

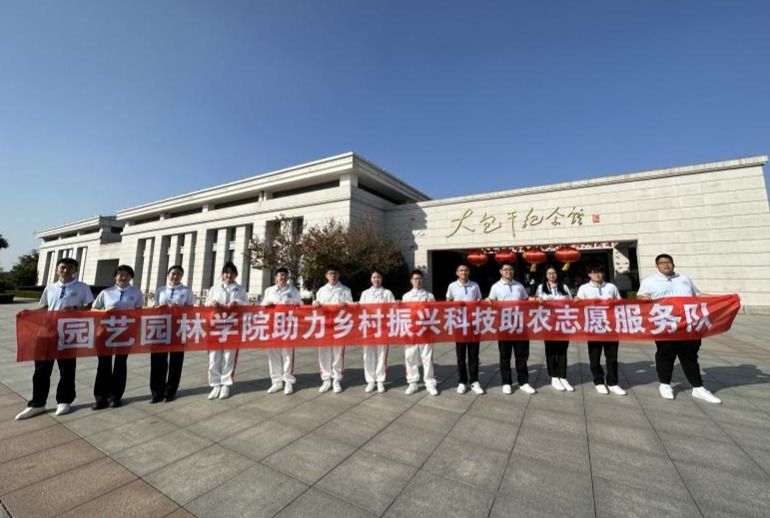

党支部深植“把论文写在大地上”的使命担当,以红色精神铸魂、以科研创新聚力、以服务“三农”践行,构建实践感知激发爱农情怀、用爱农情怀推动参与实践的工作路径,切实将党建势能转化为服务乡村振兴的实践动能。一是厚植爱农情怀,赓续北大荒精神血脉。组织博士党员赴北大荒集团闫家岗基地开展实地研学,特邀黑龙江黑土首席科学家马守义教授指导交流。通过沉浸式感受现代化大农业发展成就,引导党员深刻体悟艰苦奋斗、勇于开拓的北大荒精神内核,用龙江农业发展的辉煌成就激励助农惠农的实际行动,筑牢服务乡村振兴的思想根基。二是传承红色基因,凝聚改革创新奋进力量。赴小岗村开展“学习小岗精神”主题党日,系统研学大包干精神与沈浩精神的时代价值。通过实地探访改革地标、重温入党誓词,教育党员树牢敢闯敢试、担当作为的开拓精神,切实将红色精神转化为破解农业“卡脖子”难题的创新动能。三是参与社会实践,开拓格局与视野。组织党员深入农村基层开展调研,参与农业科技普及与推广,帮助农户与农业生产单位解决生产中的技术难题,提升农业生产效率。带动全体博士生积极参与校内专家讲座、校外学术会议,并在会议上积极发言,进行高水平学术交流,参与先正达奖学金等各类行业协会评选,让党员在对比中找准自身定位,取长补短、扬长克短,不断提升科研水平。

(三)党建引领聚合力,科研育人双提升

党支部坚持政治引领科研航向、实践淬炼创新本领工作理念,构建党建+科研+育人三维赋能体系,推动党建优势转化为创新动能与发展实效。一是深耕学术沃土,锻造学用结合先锋队伍。坚持党建强基、科研提质双向赋能,构建导师领航、学长助力培养体系,发挥高年级党员的朋辈引领作用,带动低年级博士生合理规划科研路径。近年来累计发表学术论文26篇,其中中科院二区及以上期刊论文14篇,授权国家发明专利5项。在作物选育、栽培技术等领域取得显著进展,切实将科研优势转化为服务现代农业发展的实践成果。二是筑牢科研攻关堡垒,锻造创新先锋梯队。支部党员积极参与助力学院学科建设,参与国家重点科研项目,支撑科研项目落地转化形成经济效益,切实将科研优势转化为乡村振兴服务效能,践行“把论文写在大地上”的使命担当。三是深耕创新沃土,彰显先锋引领成效。支部党员多人获得研究生国家奖学金、省三好学生、东北农业大学优秀学生干部、优秀研究生等荣誉。多次参加“互联网+”大学生创新创业大赛、“挑战杯”大学生创业计划竞赛、乡村振兴志愿服务技能大赛、数学建模联赛等国家级赛事并取得优异成绩,初步形成头雁领航、群雁齐飞的生动局面。

三、启示

一是思想引领是根基,需锚定“为农”初心。农业高校党建必须将“知农爱农”教育贯穿始终,通过红色基因传承、田野实践体验,让党员在感悟“三农”中坚定理想信念。支部以抗联精神、北大荒精神为引领,将抽象的思想理论具象化为务实的兴农行动,证明了“初心铸魂”是实现深度融合的根本前提。

二是组织保障是关键,需构建“协同”机制。破解“两张皮”需打破党建与业务的界限,支部将组织生活与科研节奏同步、党员考核与科研表现挂钩,让党组织成为科研攻坚的“粘合剂”,说明机制创新是融合的保障。

三是实践载体是抓手,需紧扣“兴农”导向。农业科研的价值在田间,支部通过北大荒基地调研、小岗村实践等载体,让党员在服务中明确科研方向,证明产学研用融合是“双高”落地的核心路径。

未来,党支部将持续深化“一融双高”实践,聚焦寒地园艺创新与乡村振兴需求,打造“党建+科研+服务”品牌,让红色基因在黑土地上结出更多科研与育人的硕果,为农业现代化培养更多“政治强、业务精、爱三农”的高层次人才。

(供稿/组织部、园艺园林学院)